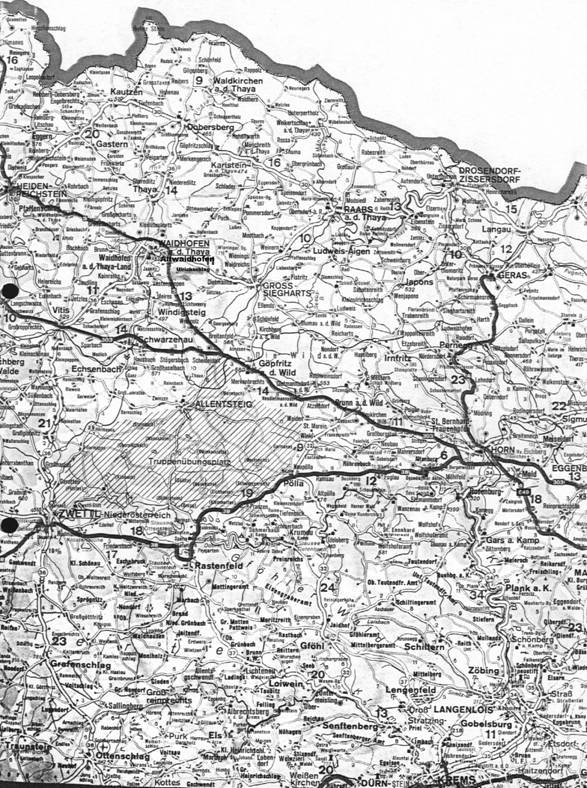

Lage

Geschichtliches

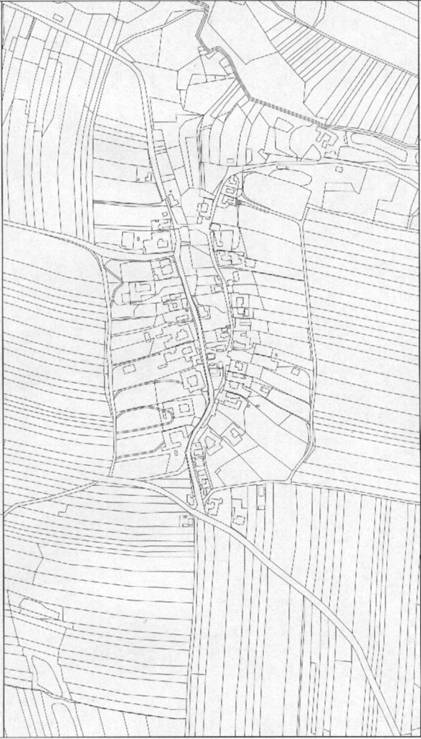

Pleßberg (Maßstab 1 : 5.000)

Die Katastralgemeinde Pleßberg, zur Ortsgemeinde Kautzen gehörig, liegt in einer Mulde auf einer gegen den Taxenbach abfallenden Fläche. Mit dem Dorfnamen soll ein Berg mit Waldblößen bezeichnet werden. An Schreibungen finden wir Plesberg (1112), Plesberch (1266), Plezberch (1275), und weit später auch Plessenberg.

Nach der „Prima fundatio“ des Stiftes St. Georgen (Herzogenburg) aus 1112 bestand in Pleßberg von Anfang an ein Zehentamt, in das der Ort Pleßberg von fünf Allodien und einer Hofstätte und weiter die Dörfer Taxen, Tiefenbach, Klein-Tiefenbach, Deubuschhof, Ober-Harmanns, Goschenreith, Garolden, Engelbrechts, Kautzen und Frubretz ( ein verödetes Dorf) von 18 Allodien, 26 Mansen und 18 Hofstätten den Zehent lieferten. Der Umstand, dass Pleßberg der Sitz eines Zehentamtes war, legt die Vermutung nahe, dass dieser Ort das älteste Dorf der Pfarre Kautzen ist.

Um 1230 waren von Pleßberg 25 Zinslehen, sieben Hofstätten und eine Mühle dem Landesfürsten abgabepflichtig. Am 28. August 1484 verkaufte der Herzogenburger Propst Georg Eisner dem Bürgermeister, Richter und Rat der Stadt Waidhofen vom Pleßberger Zehenthof zur Stiftung einer ewigen Messe 14 Pfennig. Um 1550 hatte Pleßberg 21 Häuser und eine Mühle und ein nach Waidhofen gehöriges Haus, das für die am 17. August 1521 am Waidhofener Magdalenenaltar gestiftet ewige Messe bestimmt worden war. Dieses Haus war später im Besitz der Familien Fröhlich und Fuchs und erhielt 1771 die Nummer 11.

1619 erlitt das Dorf schweren Schaden. 1633 lagen von den zur Herrschaft Dobersberg gehörigen 16 Lehen 5 öde. 1751 wurden samt der Mühle 21 und 1787 27 Häuser gezählt. 1791 wurden als zur Herrschaft Dobersberg gehörig sieben Ganz-, sieben Dreiviertel-, zwei Halb-, zwei Viertellehen und fünf Kleinhäuser angegeben. 1824 sind schon 38 Häuser genannt, nämlich neun Ganz-, sechs Dreiviertel-, zwei Halb-, zwei Viertellehen, eine Mühle mit Säge, 15 Kleinhäuser, das Halterhäusl, die Gemeindeschmiede und das nach Waidhofen gehörige Haus Nr. 11. 1832 wurde das Lehen des Jakob Hirsch geteilt, für dessen eine Hälfte Franz Zimmel ein Halblehenhaus baute.

An Dorfrichtern vor 1848 sind Hans Hötzl (1616), Matthias Samb (1670 –89), Matthias Hirsch (1719, 1734), Josef Hirsch (1738 – 43), Laurenz Kollinger ( 1761- 83), Matthias Datler (1810) und Jakob Datler (1847 –49) bekannt.

Auch über mehrere Brände ist zu berichten. Es fielen dem Feuer zum Opfer am 20. September 1904 die Häuser Franz Kößner, Karl Dattler, Johann Christ und Karl Müller, am 8. März 1906 das Kleinhaus Fida, am 11 Mai 1927 das Haus Johann Litschauer und am 4. Mai 1935 die Häuser Johann Dangl, Leopold Waigmann und Anton Flicker.

1761 errichtete das Dorf einen Glockenstuhl. 1931 führte Franz Riedl aus Groß Radischen die heutige Betkapelle auf.

Die 1906 gegründete Feuerwehr feierte am 20. Mai 1906 die Weihe ihrer Handspritze. Die 1952 angeschaffte Motorspritze wurde am 6. Juli 1953 geweiht. Seit 1936 besteht ein Feuerlöschteich.

Die Arbeiten zur Einleitung des elektrischen Stromes begannen im Sommer 1943 und wurden 1946 von der AEG-Union vollendet. Im Lichtausschuss war besonders Johann Haidl tätig. Die Lichtfeier wurde am 17. November 1946 abgehalten. Das Ortsnetz ist 1 km lang.

Die Regulierung des Dorfgrabens wurde 1946 durchgeführt. 1950 baute das Dorf um 20.000 S ein Waaghaus und 1952 wurde das Haus Neuwirth neu aufgeführt. Der Ort hat auch den Namen Krahdörfel - Krähendorf.

Dreieckangerdorf mit Gartenäckern südlich von Kautzen. In der West-Spitze im 19. Jahrhundert Einbauten. Drei und Vierseithöfe mit wenigen schlichten Putzfassaden.

|

Erbaut 1931. 3-seitig geschlossener Bau mit Fassadenturm unter Giebelspitzhelm, Portal und Fenster spitzbogig, innen Flachdecke über Unterzugtram. Neugotischer Altarretabel mit Figurengruppe Heilige Anna und Maria, Tischlermeister Hochfellner. |

|

Am westlichen Ortsausgang, Giebelbau 19. Jahrhundert. |